画像素材:PIXTA

福利厚生=社会保険とは限らない!

福利厚生とは、従業員の仕事へのモチベーションを高めたり、人材の確保・定着させたりするために、会社が従業員とその家族に対して提供するさまざまなサービスや制度のこと。社会保険や労働保険の負担など、法律で定められた「法定福利」と、会社ごとに独自に設ける「法定外福利」の2種類があります。法定福利は法律上のものなので、どの業界どの会社でも大差はありません。一方、法定外福利は会社によって異なります。代表例は住宅手当、食事補助、社員旅行など。従業員が必要としているものに設定することによって、従業員の満足度やモチベーションの向上につながります。また、福利厚生が充実していると、会社が従業員を大切に思っている証と多くの人が捉えるため、新卒採用や中途採用に強い会社になるでしょう。

飲食店が導入しやすい福利厚生は?

飲食店でもっとも一般的な福利厚生といえば、「まかない」ではないでしょうか。「従業員に楽しみを提供したい」「店の味を知ってもらいたい」「食材を余らせない」といった理由で提供している飲食店は多く、まかないをモチベーションにしている従業員もいます。ただし、ルールを守らずにまかないを提供していると、税務署から指摘を受けることがあるので注意が必要。まかないを福利厚生にするには、次の条件を満たす必要があります。

1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

2. (食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること。

また、給与の支払い方法には、現金だけでなく「現物給与」があります。食事や商品を支給することは現物給与になるため、まかないを無料で提供すると現物給与とみなされてしまうのです。給与とみなされれば、所得税・住民税の課税対象になるので、良かれと思ってやったことが、結果的に従業員の負担になりかねません。

ほかにも、飲食店が導入しやすく、従業員の関心を引きやすい福利厚生は次のようなものがあります。

■人間ドックの実施/インフルエンザの予防接種

従業員が健康で働くためのサポート。■親孝行制度

遠方に住む親を訪ねる時の交通費支給。■失恋休暇制度

失恋や離婚時に休暇を取得できる。■野菜支給制度

無農薬など新鮮な野菜がもらえる。飲食業界にはこんな福利厚生も! 人気店の事例

ここからは、外食大手が実際に導入している福利厚生をご紹介します。■株式会社松屋フーズホールディングス

牛めしチェーンの『松屋』を運営する株式会社松屋フーズホールディングスは、従業員が自分に必要な福利厚生を選べる「カフェテリアプラン」を導入しています。「従業員全員が平等に利用できる福利厚生は難しい」「従業員それぞれのニーズに応えたい」という経営者の悩みを解決できるとして、近年注目されている福利厚生のひとつです。同社が用意しているメニューは研修旅行、資格取得試験費用、PC本体、ビジネス雑誌購読、健康管理など。1人1年度、上限は5万円までで、複数選択も可能としています。

■株式会社王将フードサービス

中華料理チェーンの『餃子の王将』を展開する株式会社王将フードサービスの福利厚生の中には、「本人・配偶者誕生日祝い品」があります。従業員の誕生日には、本と社長からのメッセージカードが届き、配偶者にはお花と社長からのメッセージカードが届くというもの。「いつも社員を支えてくれる配偶者の方にも感謝の気持ちを届けたい」という思いから導入したそうです。■株式会社ゲイト

居酒屋の『くろきん』や『かざくら』などを運営する株式会社ゲイトには、「自社の居酒屋を何度でも無料で利用できる」という社内制度があります。「何度でも無料」は従業員にとってとても嬉しいことでしょう。自社のサービスの見直しや向上につながることも期待できそうです。また、同社では「事業に関わるスタッフ全員が心身ともに常に健康であることが、顧客に高い品質のサービスを提供する上で最も大切」という考えから、「CWO(Chief Wellness Officer)」を導入しています。日本語訳すると「最高健康責任者」。責任者を明確にすることで、スタッフの健康維持・向上を図り、欠勤や休職・退職を減らす効果を狙っているといいます。

会社の規模によって用意できる福利厚生に違いはありますが、大切なのは「自社の従業員が喜ぶ」サービスや制度を設けること。この機会に自社の福利厚生を見直してみてはいかがでしょうか?

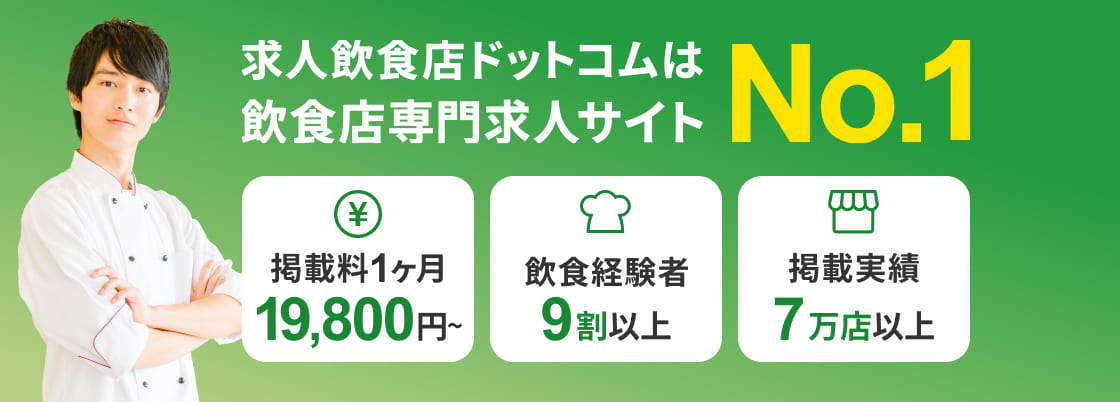

飲食業界専門の求人サイト『 求人@飲食店.COM 』では、飲食業界の求人/採用に役立つコラムなどをご紹介しています。求人募集や採用に関するご相談などもお気軽に お問い合わせください。

【福利厚生・働き方の関連記事】

■ 【飲食店の働き方改革】あの店のスタッフ待遇がスゴイ! 飲食店の好待遇事例を5つ紹介■ 営業時間短縮、土日休み…飲食業界の働き方改革! 正社員が働きやすくなる事例を紹介