- 厨房備品ECトップ

- 厨房マガジン

- 厨房用品・調理道具の選び方

- 記事詳細

料理人にとって深いこだわりをもつ料理道具といえば「包丁」が上げられますが、種類やサイズのバリエーションが豊富で用途も様々です。そこで、今回は「和包丁」の種類とそれぞれの用途について、包丁の手入れや研ぎ方のコツもあわせてご紹介していきます!

【※洋包丁編はこちらからご覧いただけます!】

和包丁の種類と用途

薄刃包丁

形状:片刃

刃渡り:150〜240mm

商品例:堺實光 紋鍛 鎌薄刃包丁(片刃) 19.5cm

出刃包丁

形状:片刃

刃渡り:120〜300mm

大きさにより、大出刃、中出刃、小出刃と呼び分けることも。一般的な出刃包丁は大出刃であり、本出刃包丁ともいわれています。中出刃は相出刃包丁と呼ばれることの方が多く、刃渡りは大出刃と同じ程度で厚みが薄いのが特徴です。小出刃は大出刃と同じ形状で鯵切包丁(あじきりぼうちょう)ともいいます。

商品例:銀チタン 中出刃包丁 CGT-16DY 16cm

菜切包丁

形状:両刃

刃渡り:150〜165mm

商品例:TKG PRO 抗菌カラー 菜切包丁 16cm ホワイト

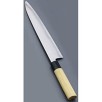

刺身包丁

形状:片刃

刃渡り:240〜360mm

関東型は蛸引(たこひき)と呼びますが、刃が直線的で先端を平らに切落としたような形状になっており、柳刃よりもやや薄く、丸まった蛸の足を切るのに適したものなので蛸引と呼ぶとする説があります。

また、関西型は先が尖り、その形状から柳刃(やなぎば)と呼ばれます。「柳葉」の字をあてることもあり、また菖蒲の葉にも似ていることから「菖蒲」「正夫」と呼ばれることもあります。

商品例:正本 本霞・玉白鋼 柳刃刺身包丁 24cm

『包丁の手入れと磨き方』

▼赤色錆が発生したら

まな板などに刃身がピッタリ着くように包丁を押さえ、ミガキ砂をナイロンタワシにつけて、包丁の腹部をこすって赤錆を落としてください。このとき、赤錆の下にある薄いネズミ色の斑点が残る場合がありますが、その斑点はそのままにして問題ありません。その後は水洗いして乾いた布で拭いてください。

▼包丁が曲がったら

霞の包丁は鉄と鋼が鍛接しているため、金属の膨脹率が表と裏とで微妙に違い鋼が鉄に押されて反ってきます。まな板の上に包丁の刃をのせて左手でおさえて右手で柄を持って、反っている反対側に力を入れてもどします。

※ただし、ケガをしないように包丁には必ず「タオル等」を巻いて作業を行って下さい。

▼包丁の磨き方

1.たっぷりの水の中に砥石を5分程度浸し、気泡が出なくなるのを待ちます。

2.砥石を引き上げ、濡れ雑巾の上に置くなどして、安定性を持たせます。

3.刃先を手前にして右手で包丁の柄を握り、左手で刃先を押さえます。このとき、右手の親指を包丁のハラに乗せてしっかり握ると、研ぐ際に一定の角度が保ちやすいです。

4.割り箸1本程度の角度を一定に保ち、刃を手前に向け刃先の方から研ぎます。砥石と刃先の角度は45度くらいに保ちます。途中、砥石の水分がなくなったら、砥石に水をかけてください。

5.刃先を終えたら刃の真ん中を研ぎます。

6.最後にアゴの部分を研ぎます。アゴの部分は鋭利にはせず、鈍角に研ぎます。

7.刃先を向こう側にして、裏面を研ぎます。裏面は「刃返り」をとる程度にします。

8.刃全体を指で触って「刃返り」がなくなるまで研ぎます。

9.仕上げ砥石がある場合は、仕上げ砥石を使い、刃先を整えます。

いかがでしたか?形状、サイズ、価格など、包丁の種類は多岐に渡りますが、たくさんある中でこれぞという包丁を見つけたら、しっかりとお手入れをして長年愛用できるようにしていきたいですね。

【※洋包丁編はこちらからご覧いただけます!】

飲食店ドットコム 厨房備品ECでは、包丁などの料理道具の他、飲食店専門の店舗備品、卓上用品、消耗品などを多数取り揃えています。