画像素材:PIXTA

働きたい高齢者を国が後押しする「高年齢者雇用安定法」

日本では、少子高齢化の進行に伴い人口減少が進んでいます。この状況を受け、高齢者が意欲的に働ける環境を整えるために制定されたのが「高年齢者雇用安定法」です。この法律は改正が重ねられており、現在では希望する人が65歳まで働けるよう措置を講じる義務が企業に課されています。高年齢者雇用安定法は、2013年の改正で65歳までの雇用確保を義務化し、60歳未満を定年とすることを禁止しました。この制度の対象者は原則として希望者全員。現在、企業は「定年廃止」「定年引き上げ」「継続雇用制度」から選択して対応する必要があります。2023年の厚生労働省の報告では、約7割の企業が継続雇用制度を採用しており、多くの人が再雇用制度を利用して働いています。

2025年4月の改正でどう変わる?

今回の高年齢者雇用安定法改正では、65歳までの雇用確保が完全義務化されます。現在は65歳までの雇用確保義務の対象は原則として希望者全員とされているものの、一部労使協定などで対象者を限定する経過措置が残されています。この経過措置が2025年3月で終了します。65歳までの雇用確保措置はすでに99%以上の企業が対応済みですが、改正により高齢者の働く環境がさらに整備される見込みです。企業が取るべき対応

65歳までの雇用確保の完全義務化にあたって、企業は以下のいずれかを選ぶ必要があります。1.定年を65歳まで延長する

2.継続雇用制度(雇用延長・再雇用)を導入する

3.定年制を廃止する

各企業がこの3つのうちいずれかを実施する必要がありますが、「65歳定年制」や「定年延長」が義務化するわけではないというのがポイントです。つまり、あくまでも「65歳まで雇用の機会を与える」ことが義務化されるのです。例えば、継続雇用制度では「60歳定年を維持し、希望者のみ65歳まで雇用を継続する」という形をとることもできます。

飲食店にはどんな影響がある?

65歳までの雇用確保完全義務化によって、飲食店は人材不足を解消できる可能性があります。少子高齢化による労働人口減少が進む中、65歳までの定年延長や雇用延長は、人手を確保する確実な方法となりそうです。また、経験豊富なシニア従業員が職場に残ることで、生産性の維持や向上も期待できます。若手従業員との協働で技術継承が進み、新たな価値の創出につながるかもしれません。

一方で、希望者全員を雇用継続するとなると、給与や福利厚生費が増加し、コスト面の課題となる可能性もあります。65歳までの雇用確保完全義務化には、メリット・デメリットの両面があると心得ておきましょう。

2025年4月までに完了させておきたい準備

飲食店経営者の方は、65歳までの雇用確保完全義務化に向けて以下の準備を進めておいてください。■就業規則の見直し

雇用継続制度や定年延長を導入する場合、就業規則の変更が必要です。「65歳まで継続雇用する」など具体的内容を記載し、労働基準監督署に届け出ましょう。また、雇用継続後の労働条件に変更がある場合は、新規の雇用契約書を準備してください。■賃金・労働条件の見直し

雇用継続後や定年延長後の給与、退職金、雇用形態、勤務条件などを再検討し、本人や他の従業員が納得できるバランスの取れた制度を設計しましょう。■シニア従業員の処遇改善

60歳以上が働きやすい環境を整えるため、人事制度や評価制度、適切な人材配置を見直しましょう。健康維持や新しい業務への研修も行い、安心して働ける支援体制を整備してください。■継続雇用の意思確認

継続雇用制度は「希望者全員」が対象です。もうすぐ定年を迎える従業員に制度内容を説明し、継続雇用の意思を確認しましょう。口頭だけでなく「再雇用希望申出書」を用意して記録を明確にすることをお勧めします。人件費の増大といった課題もある一方、経験豊富なシニア従業員が長く働き続けてくれることには大きなメリットもあります。彼らがモチベーションを高く持って働き続けられるよう、処遇の改善に努めていきましょう。

【関連記事】

■ 人材育成の悩みは「教えても覚えない」!? 効果的な育成のポイント■ 新人への声掛け・指導はどうすればいい? 信頼関係を築くために押さえたいポイント

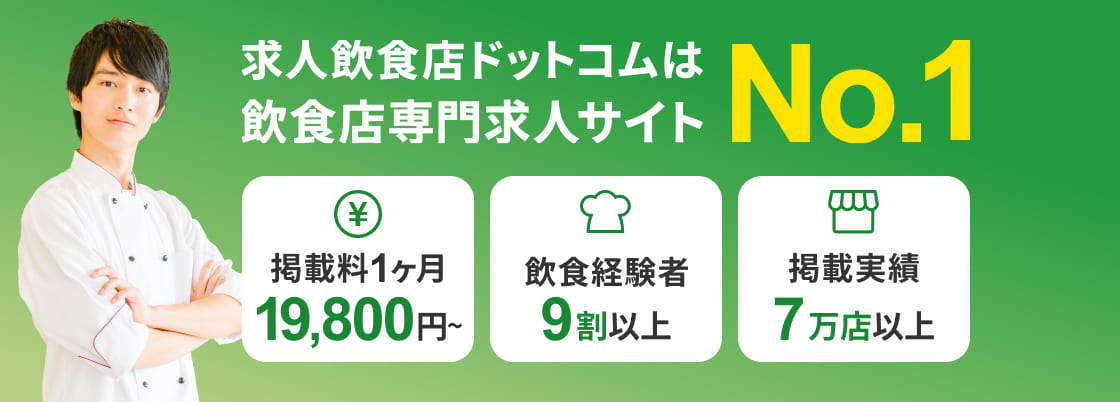

#飲食店ドットコム #求人飲食店ドットコム

#飲食店 #求人 #採用 #正社員 #アルバイト #パート

#採用お役立ちコンテンツ