写真はイメージ。画像素材:PIXTA

キッチン&ホールスタッフの有効求人倍率は前年と比べて増加

厚労省が公表しているデータによれば、2021年7月の有効求人倍率は1.15倍。6月と比べると、0.02ポイント増加していることが明らかとなりました。さらに、 飲食店スタッフの有効求人倍率に注目してみると、キッチン担当などの「飲食物調理の職業」は1.86倍で、前年の同じ時期と比べると0.20ポイント増加。ホール担当などの「接客・給仕の職業」の有効求人倍率は1.78倍と、前年同月に比べ0.14ポイント上昇しています。

また、パートを除いた飲食店スタッフの有効求人倍率の値は、前述の値よりもやや低くなりますが、「飲食物調理の職業」は1.60倍、「接客・給仕の職業」は1.27倍となっています。飲食店の有効求人倍率は、コロナ禍以前の水準と比べると高くないものの、人手不足感が出てきている状況と言えるでしょう。

飲食業の約7割が「人手不足を感じる」、リクルート社調査

こうした飲食業界の人手不足の実態は、リクルートが先日発表したレポートでも明らかになっています。同社が飲食業の方へ1年前(アンケートは2021年4月に実施)と比較して人手不足感があるのか尋ねた質問では、「1年前よりも人手不足が悪化した」という回答が45.1%、「1年前と同程度の人手不足を感じる」という回答が23.2%あり、合わせると7割近くの人が人手不足を感じていることになります。また、コロナ禍では、求職者の仕事の探し方も変わってきているようです。リクルート社が行った、コロナ前(2020年3月~2021年2月)とコロナ禍での仕事探しの違いに関する調査では、以下のような意見が出ており、求職者の仕事選びに対する考えが変化していることが明らかとなりました。

・できるだけWeb面接できる会社に応募している(京阪神/30代)

・自分がしたいことより、自分が続けられそうなこと、プライベートと心身の健康に影響をおよぼさないものを優先して選ぶようになった(中国地方/20代)

・サービス業でもなるべく接客がない仕事を探している(東北地方/60代)

同社によれば、コロナ禍の求職者は「職場の感染対策やオンラインツールの導入を重視する」傾向にあるとのこと。そのため、接客業が中心である飲食店が従来のように募集をかけても、必要な人材を確保できない局面が出てくるかもしれません。では、コロナ禍での採用には、何が必要になってくるのでしょうか?

コロナ禍では「従業員体験価値」の向上が大切

リクルート社のレポートによれば、コロナ禍で選ばれる飲食店になるためは、安心して過ごせる環境であるというのはもちろん、従業員の負担軽減や満足度向上に取り組んでいることも大切だとしています。レポート内で実例として取り上げられている、北海道の「株式会社 竜」では、コロナ禍で厳しい状況に置かれている居酒屋業態を餃子専門店に業態転換。以前は、年中無休で朝まで営業していましたが、業態転換後は“働きすぎないビジネスモデル”を確立し、定休日を導入しました。その結果、従業員満足度が向上しただけでなく、黒字化にも成功しています。

また、リクルート社は、従業員が企業に所属することで体験できる価値を表す「従業員体験価値」の向上も選ばれる店となるために大切な要素だとしています。コストの削減や人手不足解消のために、新たな制度や機器を導入する飲食店も多いですが、その際、一時的とはいえ従業員の負担が増えてしまいます。

このときに、導入理由の説明を怠ると、従業員のモチベーション低下を引き起こしかねません。新しい改革がお客様や働いているスタッフの価値にどう繋がるのか、丁寧に説明することで従業員体験価値を高めるようにしましょう。

求職者の仕事の選び方が変わってきている今、これまでと同じままでは、人材が集まらない、定着しないということも十分考えられます。コロナ禍の飲食業界では、従業員が働きやすく、また従業員体験価値が高い店が選ばれるようになってくるでしょう。採用トレンドを意識した求人や店づくりをすることで、従業員満足度の向上、延いては売上アップに繋げていってはいかがでしょうか。

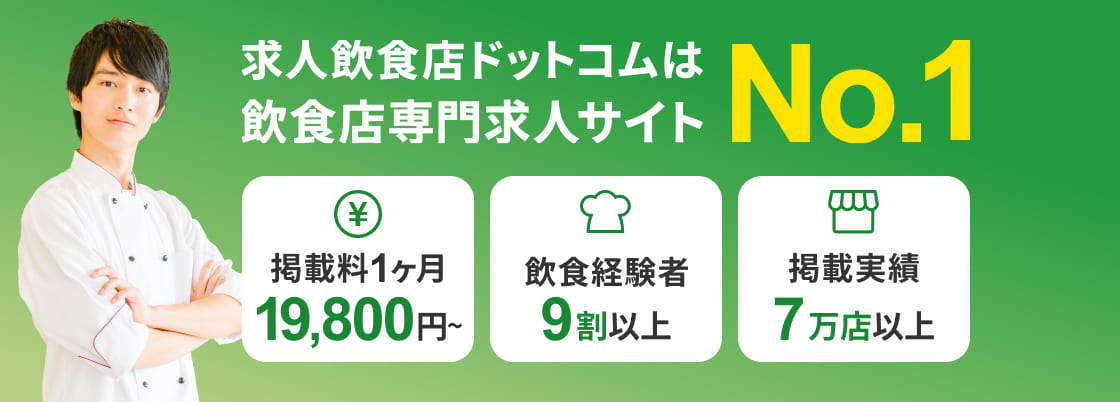

飲食業界専門の求人サイト『 求人@飲食店.COM 』では、飲食業界の求人/採用に役立つコラムなどをご紹介しています。求人募集や採用に関するご相談などもお気軽に お問い合わせください。

【関連記事】

■ 飲食店の採用活動に大切な採用コストの考え方。 コロナ禍の採用を成功させるには?■ ウィズコロナ時代、飲食店の採用活動はどうなる? 新たに知っておきたいコツと注意点