画像素材:PIXTA

宴会やイベントなど、日常の様々なシーンで親しまれている日本酒。今や「SAKE」として世界的にも親しまれています。その魅力は、蔵元や原材料、造り方によって1つ1つ異なる「個性」にあります。今回は、日本酒をより美味しく提供するためにタイプ別にオススメの酒器をご紹介します。

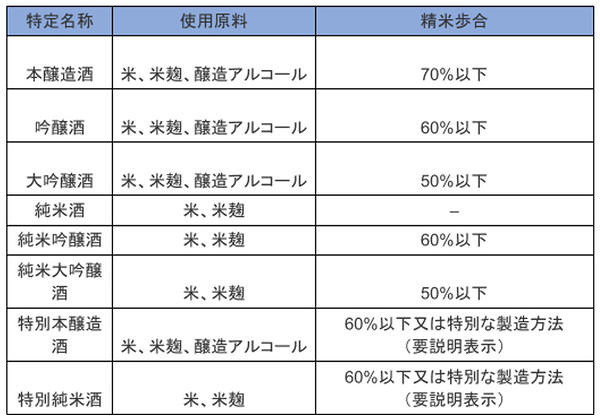

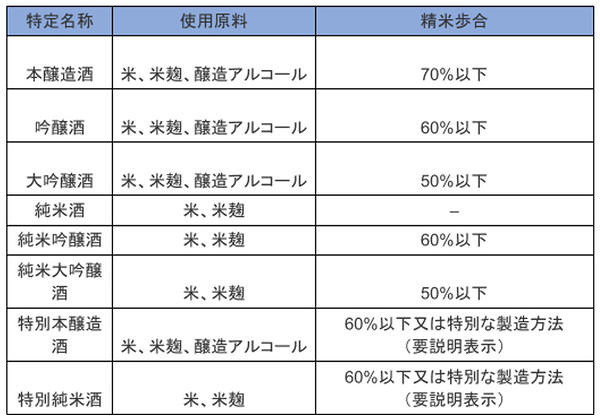

そして、同じ蔵で作った酒でも、銘柄が分けられ、さらに製法によって様々な種類があります。よく耳にする吟醸酒や純米酒、本醸造酒などは「特定名称酒」といって原材料と製法によって区分され全部で8種類あります。

「特定名称酒」は、前提として、「農産物検査法によって、3等以上に格付けされた米を原料に使っていること」「添加する醸造アルコールの量が、使用する白米の総重量の10%以下であること」「麹米の使用割合が15%以上であること」という規定があります。さらに、原料の米をどれだけ削っているか(精米歩合)、米・米麹だけで作っている純米酒か、香りや味を調整する醸造アルコールを使っているかがポイントとなります。

一般的に、大吟醸のように「米を磨く」ほど、フルーティーで華やかな香りが生まれます。純米酒は米本来の旨みとふくよかな香りが特徴。醸造用アルコールが添加されると、すっきりとした味わいになります。

■香りが高い「薫酒」

香りが高く味が淡いお酒を「薫酒」といいます。大吟醸酒や吟醸酒系の多くがこのタイプ。冷酒で提供する場合、ガラスの酒器がよいでしょう。香りが楽しめるよう、口部が開いたラッパ型の酒器がオススメです!

冷酒盃 No.3 (6ヶ入)

ぐい呑 No.1044 (6ヶ入)

ぐい呑 No.1038 (6ヶ入)

■香り高く味が濃い「熟酒」

香りや味が濃いお酒を「熟酒」といいます。古酒、長期熟成酒はこのタイプにあたります。個性的な酒器で濃密な香りを楽しめる形が良いでしょう。

銀彩市松 黒釉ぐい呑 7.6cm

古紋(黒)食前酒(ガラス製) 5.8cm

■淡麗辛口の「爽酒」

香りが控えめで淡麗辛口なお酒を「爽酒」といいます。本醸造や普通酒に多いタイプ。すっきりと飲めるよう小さ目の酒器がオススメです。

ぐい呑 No.1061 (6ヶ入)

盃 No.7131 (12ヶ入)

■コクのある「醇酒」

旨みがありしっかりした味わいの酒を「醇酒」といいます。「日本酒らしい味」といわれ、米の味をダイレクトに伝える純米酒の多くがこのタイプ。胴が少しふくらみ、ころっとした陶器製の酒器がオススメです。

桜流しぐい呑

大福グイ呑

2020年東京オリンピックの開催に向け、飲食店ではインバウンド効果が見込まれます。世界的に名高いSAKEを本場で楽しんでもらえるよう、日本酒の魅力や提供のコツをぜひおさえておきましょう!

飲食店ドットコム 厨房備品ECでは、日本酒グラス・徳利などのグラス類の他、料理道具、カトラリー用品、消耗品・衛生用品などを多数取り揃えています。

<関連記事>日本が誇る美しい「焼きもの」たち。有田焼、瀬戸焼、信楽焼など代表的な陶磁器10選

<関連記事>ワインだけじゃない、最新ペアリング事情。日本酒やビール、ノンアルとの組み合わせも

日本酒ブームは国内・海外でまだまだ続く

近年、気鋭の蔵元が牽引する日本酒ブームが続き、日本酒専門の居酒屋やバーが増え、好評を博しています。また、スパークリング日本酒やカクテルの開発などにより、日本酒を楽しむ層が広がっています。海外でも「SAKE」の愛好者が増え、日本酒コンテストが開かれるほど。また、アメリカではSAKEを醸造するクラフトバーが人気です。日本酒は、国内や海外で様々な人たちに親しまれています。

画像素材:PIXTA

日本酒の魅力と「特定名称酒」

日本酒の原材料は、米・水・米麹ととてもシンプル。しかし、使用する酒米の種類や、仕込み水、秘伝の米麹などそれぞれの蔵にこだわりがあり、製造する場所の風土にも密接な関わりがあるなど、出来上がった酒は蔵ごとに異なります。この「個性」が日本酒の魅力の1つといえるでしょう。そして、同じ蔵で作った酒でも、銘柄が分けられ、さらに製法によって様々な種類があります。よく耳にする吟醸酒や純米酒、本醸造酒などは「特定名称酒」といって原材料と製法によって区分され全部で8種類あります。

「特定名称酒」は、前提として、「農産物検査法によって、3等以上に格付けされた米を原料に使っていること」「添加する醸造アルコールの量が、使用する白米の総重量の10%以下であること」「麹米の使用割合が15%以上であること」という規定があります。さらに、原料の米をどれだけ削っているか(精米歩合)、米・米麹だけで作っている純米酒か、香りや味を調整する醸造アルコールを使っているかがポイントとなります。

一般的に、大吟醸のように「米を磨く」ほど、フルーティーで華やかな香りが生まれます。純米酒は米本来の旨みとふくよかな香りが特徴。醸造用アルコールが添加されると、すっきりとした味わいになります。

タイプ別おすすめの酒器

蔵や銘柄、種類により日本酒は千差万別。実に多彩な味わいがありますが、香りと味により大きく4つのタイプに分けられています。その特徴を際立たせるような酒器を選んで提供すると、美味しさもますますアップします。■香りが高い「薫酒」

香りが高く味が淡いお酒を「薫酒」といいます。大吟醸酒や吟醸酒系の多くがこのタイプ。冷酒で提供する場合、ガラスの酒器がよいでしょう。香りが楽しめるよう、口部が開いたラッパ型の酒器がオススメです!

冷酒盃 No.3 (6ヶ入)

ぐい呑 No.1044 (6ヶ入)

ぐい呑 No.1038 (6ヶ入)

■香り高く味が濃い「熟酒」

香りや味が濃いお酒を「熟酒」といいます。古酒、長期熟成酒はこのタイプにあたります。個性的な酒器で濃密な香りを楽しめる形が良いでしょう。

銀彩市松 黒釉ぐい呑 7.6cm

古紋(黒)食前酒(ガラス製) 5.8cm

■淡麗辛口の「爽酒」

香りが控えめで淡麗辛口なお酒を「爽酒」といいます。本醸造や普通酒に多いタイプ。すっきりと飲めるよう小さ目の酒器がオススメです。

ぐい呑 No.1061 (6ヶ入)

盃 No.7131 (12ヶ入)

■コクのある「醇酒」

旨みがありしっかりした味わいの酒を「醇酒」といいます。「日本酒らしい味」といわれ、米の味をダイレクトに伝える純米酒の多くがこのタイプ。胴が少しふくらみ、ころっとした陶器製の酒器がオススメです。

桜流しぐい呑

大福グイ呑

2020年東京オリンピックの開催に向け、飲食店ではインバウンド効果が見込まれます。世界的に名高いSAKEを本場で楽しんでもらえるよう、日本酒の魅力や提供のコツをぜひおさえておきましょう!

飲食店ドットコム 厨房備品ECでは、日本酒グラス・徳利などのグラス類の他、料理道具、カトラリー用品、消耗品・衛生用品などを多数取り揃えています。

<関連記事>日本が誇る美しい「焼きもの」たち。有田焼、瀬戸焼、信楽焼など代表的な陶磁器10選

<関連記事>ワインだけじゃない、最新ペアリング事情。日本酒やビール、ノンアルとの組み合わせも